「興味」が優れた研究に発展し、後世に多大な影響を与えた研究者は枚挙にいとまがない。マリー・キュリー(キュリー夫人)は放射線研究の結果ばかりが取り沙汰されるが、彼女の探究心の高さは比肩するものがなかったと言う。アレクサンダー・フレミングによって偶然ペニシリンが発見されたことも、彼の注意深さと探究心があってこそ。量子電磁力学の父、リチャード・P・ファインマンは“なぜ?どうして?”が子どもの頃からの口癖だったそうだ。

高知大学の農林海洋科学部3回生の保田航平さんは「フィールドワークに基づいた研究をしたい」と希望し進学。同学の研究環境と高知県の豊かな自然は彼の好奇心を刺激するに十分だった。幼少期から魚などの生き物が大好き。鳥や虫など興味と研究の対象は都度移ってきたが、入学直後は主に魚の研究に没頭。しかし最近ではもっぱら節足動物「ヤスデ」の研究に時間を費やしている。その時々の出会いをきっかけに、「やりたい」「おもしろそう」と感じたら即、フィールドに飛び出していくのが保田さんのスタイルだ。

今回は保田さんの自宅でも取材し《ただ、研究に没頭する》リアルな研究者の姿を垣間見ることができた。彼の純粋でひたむきな取り組みを通して「生物研究の楽しさ」というプロセスを伝える記録である。

保田 航平

やすだ こうへい○ 2005年生まれ。和歌山県出身。

4歳時から父親と海の生物にふれ、小学生では昆虫、中学・高校でも魚から鳥へと興味の対象が変遷。

中学生から研究報告に携わり、未記載種の発見に遭遇した経験もある。

フィールドワークは生活のメインとなっており、一眼レフカメラを片手に野山に分け入り、サンプル採集と生態撮影に勤しんでいる。

「いつでも生き物とともに」

フィールドワークに生きる原風景

「一番古い記憶は4歳くらいだと思います。父の趣味だった海釣りについて行って、生きた魚を見たりふれたりするのが好きでした」。出身地に近い和歌山県紀南地方は海と山地が豊かな自然環境が特徴。“これは何?” “何の仲間?”と眼前にいる生物への興味を投げかけ、父親も根気よく教えてくれたのが保田さんの原風景である。「山へも一緒に入って、虫を採り図鑑で調べ、さらに家での飼育と観察も行うようになりました。買ってもらった図鑑を擦り切れるまで読み込んで。ボロボロになったらテープで補修してました(笑)」。

その後、中学校の部活動を通して鳥の研究に携わる講師に出会い、今度は鳥にも興味が派生。「種類の識別からじゃなくて、最初は飛び方の違いに着目したんです。鳥には大きく分けて2つの飛び方があって、それが、翼を規則的にはばたいて飛ぶ「はばたき飛行」と、もう一つは、羽ばたきと滑空を繰り返す「波状飛行」。たまたま鳥の図鑑の1ページ目に飛び方のことが書いてあったので、そこから調べていったんですけど、それがすごく面白くて。講師からは会うたびに多くのことを教えていただき、次第に鳥の知識も増えていきました」。虫と魚、鳥と興味範囲が広がったばかりか、その頃から調査・記録がルーティンとなっていく。「高校ではヤマシギの限定地域における個体調査や、蛾の種別調査の報告書作成にも携わりました。こうした研究に携わっていたことが結果として大学入学につながるのですが、当時はただ“好きなことをしたい”という一心でした。今思えば研究手法も論文も拙いものでしたしね」。

そして、大学生となった現在はヤスデの採集と研究にのめり込んでいる。「偶然散歩中にタマヤスデを発見し、SNSに“タマヤスデいたー”と投稿したところ、“「トサタマヤスデ」かもしれない、検体を送ってほしい”と連絡をいただいたんです。生物の周りには、珍しくもないと感じていたことが、実は希少な発見かもしれないっていう面白さが常にあります。それが私をフィールドへ駆り立てる原動力になっています」。

実際に保田さんの採集活動に同行すると、山道では視線を休めることなく周囲を観察し、落ち葉の下や岩陰、茂みや穴の奥まで、ヤスデが潜んでいそうな場所を見つけては迷いなく突っ込んでいく。虫や植物、どんなに小さなものでも即座に気づき、興味深げに手を伸ばすその姿はまさに“宝探し”そのものだ。ヤスデ以外にも、生物の見慣れない行動に遭遇すれば即座にカメラを構える。この日は、カラスアゲハが水たまりで給水する場面に出くわし、すぐさまシャッターを切っていた。

保田さんにとって、フィールドワークは《宝探し》だと言う。「ヤスデは不快害虫として認識されていることもあり、通常なら採集対象にはならないでしょう。しかし、たかだか数ヶ月のフィールドワークで、1年も経験のない素人の私ですら、高知どころか四国に記録のないヤスデを発見できる。今はただ採集が楽しい私にとっては至上の環境と言えますね」と目を輝かせる。

学生の立場を強みに

「市民科学者」からのアウトリーチ

高知という豊かなロケーションメリットもさることながら、大学入学以前は見つけた種類の同定、絵合わせ的なことを楽しんでいた保田さんだが、入学以降は種数や分布の明確化にも着手したことが《採集》を《宝探し》として昇華させた。魚を求めて海へ、鳥とヤスデを求めて野山へ。フィールドワークにおいては常に注意深く周囲に目を配り、興味の赴くままに突き進み、撮影と採集を繰り返している。

「魚とヤスデは、採集現場で種類を識別し、四国に分布しているかを調べます。特定できない場合は持ち帰り、自宅で調べた上で新種や未記載種と判明したら専門の研究室に検体を寄贈するか問い合わせます。研究者に不要と言われたら自宅で標本にします。鳥は鳥獣保護管理法のため捕獲できませんので、羽だけ採集しています」。自宅には標本保存専用の冷凍庫や生体が泳ぐ水槽、200~300のサンプルケースなどが占拠しており、まさに生物研究室別館の様相を呈している。しかし、生物学で重要な位置を占める分類学における、新種としての「種の成立(=他の種とは異なる新たな種として正式に認められること)」には今のところベクトルが向いていないようだ。

「もちろん大切な側面だと思っていますが、種の成立には論文を学術雑誌に発表する《記載》のプロセスが必要です。そのためにはとてつもない労力と知識が必要で、私はまだそこまで至っていません。ただし「記録を残す」そのものの集積が将来的に重要な意味を持つことは間違いありません。学生である今は、《記載》は専門家におまかせして、私はただフィールドで採集を実施し、情報提供する立場でいたいと思っているんです」。

新種/未記載種/隠蔽種(分類学)

生物学において、既存種ではない新しい種を発見しただけでは「新種」として認定されず、学術雑誌に正式な論文が《記載》されて初めて「新種」となる。

一方、発見されてはいるものの、論文が発表されず学名が与えられていないものは《未記載種》と呼ばれる。新種となる可能性を秘めているが、既存種との違い(形態・生態・遺伝的特徴など)を詳細に比較してまとめる《記載》に至るまでのプロセスが煩雑であることから、専門的な知識と技術を必要とする。

また《隠蔽種》とは、外見上は既存種とよく似ていて識別が困難だが、遺伝的には異なるDNAを保持している生物。近年のDNA分析技術の進歩により認識されるようになった。

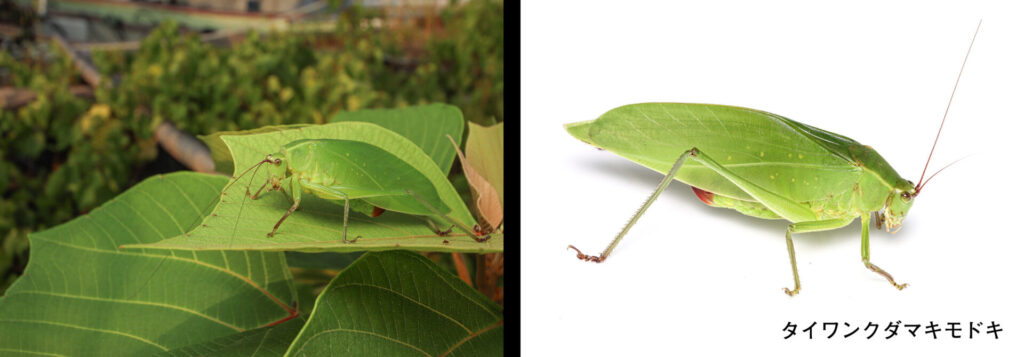

保田さんが撮影・採集した生物の一部

命への尊敬を込めて

在るのはただ純粋な探究心のみ

フィールドワークはどのように行っていますか?

保田 航平(以下 保田) 気の向くまま、行きたいところへ行っています。北海道や沖縄にも足を運びます。対象のみを探すのではなく、周囲の植物や風景などにも気を配り、未知・未経験の状況に遭ったら理由を考えたり写真を撮影したりして、状況把握の上で詳しく探索を行います。

生物研究の面白さとは?

保田 今までそこにいなかったと思われていたものが実はそこに存在するという事実を、世界で初めて発見するのが醍醐味です。意外と身近なところに思わぬ発見があり、それが生物研究の本質なのではと考えています。

採集にあたって、自分に課しているルールはありますか?

保田 できる限り、命を奪わないようにしています。学術的に必要なことであっても生物にとっては何の関係もありません。せめて標本にしたり記録を残したりすることで最低限の意味を持たせたいと思っています。

もし新種を発見して、和名をつけるとしたら?

保田 特徴や発見した地域など、誰が見てもわかりやすい名前をつけたいですね。自分の名前はつけません。

今後研究対象にしたい生物は?

保田 いろいろやりたいのですが、手を広げられないのが現実です。しかし、フィールドで出遭える生き物を観察したい気持ちは変わらないでしょう。身の回りで見られる生き物を全部理解できるようになりたいというのが私の目標の一つでもあります。

生物多様性の保全がもたらす

持続可能な未来環境へ

「生き物を採集すると、その地域にどんな生き物がいるのかを直接知ることができます。それは地域を知るということでもあります。さらに、昨年はたくさんいた生き物がいなくなっているという地域の変動に直面することもある」。フィールドワークは、生育環境の実態把握だけでなく、地域保全に欠かせないと保田さんは捉えている。「生き物が生きるにはそれぞれに適した環境が必須。生物多様性の保全という意味でも、研究者だけでなく一市民が行う情報の提供は、今後欠かせないものになっていくはずです」。

例えばヤスデは多足の不快な外見に惑わされ、大量発生すると駆除対象になることもあるが、本来は堆積落葉を分解する土壌生物であり、物質循環に欠かせない存在である。生物を「知る」とは、それぞれの生物が持つ個性を理解すること。そして生物多様性を守ることは安全で豊かな、持続可能な社会を守ることであり、言うまでもなく未来の地球環境を守ることなのである。

現在は、発見と採集にウエイトを置き「市民科学者」の立ち位置を全力で楽しんでいる保田さん。将来彼がこの世界にどう影響を与えていくのか 大きな期待を抱かずにはいられない。