高い塩濃度に耐え、海岸や塩湖の周辺に生育して独特の群落を形成する「塩生植物」。植物はどうやって生きているのか、その生育の原理を解き明かす研究を行う岡山理科大学生物科学科「バイオサイエンスコース」の猪口研究室では、岡山県沿岸部に分布するアッケシソウに着目し、なぜ塩に強いのか、どのように耐塩性を獲得しているかというメカニズムを調査している。この解明は、アッケシソウの耐塩性を非耐塩作物に導入することや、塩害を受けた土地の回復に応用できるなど様々な可能性に繋がると言えるだろう。

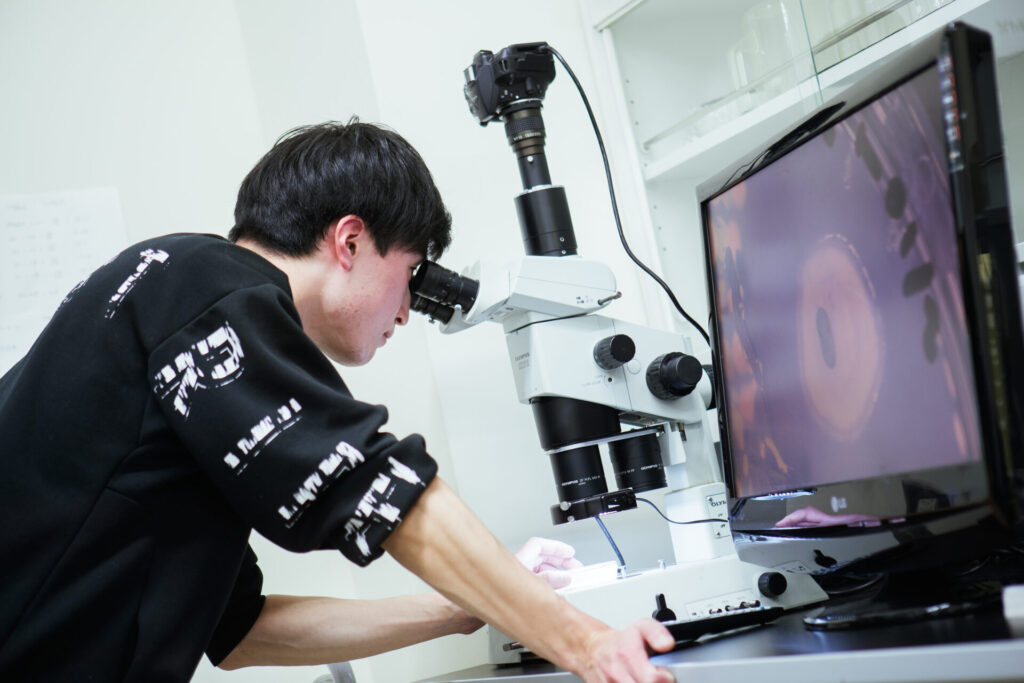

4回生の小原優吾さんは、昨春から猪口研究室に所属し、トライアンドエラーを繰り返しながら地道に研究を進めてきた。これまでなかなか辿り着けなかった細胞の培養に成功したのは約半年後の秋のこと。そして分かったのは、細胞自体に特別な耐塩性はなく、成長のいずれかの段階で耐塩性を獲得していることが考察される、という結論だった。この考察結果が今後、また新たな疑問と研究の種となり、次の探求が始まっていく。植物の生育を解明し、新たな技術や分野に活用するためには、こういった一人ひとりの研究者の地道な努力と研究が必要不可欠なのだ。

小原 優吾

おはら ゆうご○2001年8月27日生まれ。高知県高知市出身。

高校生の頃から生物、特に微生物に興味があり、理学部生物化学科への進学を決める。

アッケシソウの耐塩性について聞いたことから研究テーマに選び、地道に研究を進めてきた。

壁にぶつかっても思考と手を止めず、真面目に取り組む頑張り屋さん。

植物組織培養の技術を用いながら

環境刺激に対する植物の成長パターンに迫る

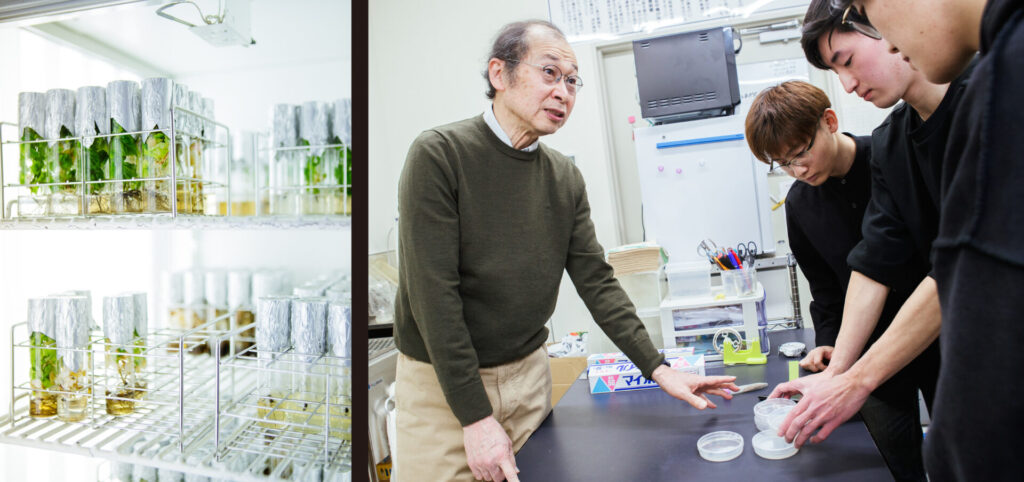

動物や植物、微生物から魚類まで、すべての生命にかかわる学問領域で多様な生物・バイオの世界を追求し、生命現象の本質的な理解とその応用技術の開発を目的として、遺伝子組換え、機能性食品、新薬開発、環境対策など食糧・医療・環境などの諸分野で活躍できる人材の育成を目指す岡山理科大学 理学部 生物化学科。(理学部生物化学科は、生命科学系の学科・コースと統合・再編成され、現在は生命科学部 生物科学科に改組されている)生物科学科バイオサイエンスコースの講師、猪口雅彦氏の専門は植物発育生理学だ。「ざっくり言うと、植物という生き物がどうやって生きているのかということを調べるのが「生理学」。植物が育ち、花が咲き実をつける、そういった普段当たり前に思うような事象を解明するということですね。植物発育生理学は、植物がどのように環境の刺激を受けて成長パターンを変えるかを研究する学問です。たとえば同じ植物でも、光の強弱や波長、重力などで成長パターンに影響があります。研究室では、そうした環境の刺激に応答する仕組みを、植物の組織培養の技術を使いながら調べて研究しています」と猪口先生は説明する。また、地域の希少な野生植物の特性解析や培養にも取り組んでいる。

猪口先生の研究室に所属する小原優吾さんは、瀬戸内沿岸の限られた地域に自生し、強い耐塩性を持つ植物〈アッケシソウ〉に注目し、研究テーマに選んだ。植物が塩分に耐える仕組みを研究し、どのようにして耐塩性を獲得しているかというメカニズムを解明することは、将来的にアッケシソウの耐塩性を非耐塩作物に導入できるかもしれない。また、塩害を受けた土地を農地活用させるための回復に役立てることなど、様々な可能性を持つ研究テーマと言えるだろう。

アッケシソウ

ヒユ科の一年生草本で、北半球の塩性湿地に広く分布している。日本では北海道と瀬戸内沿岸(岡山、香川、愛媛)の限られた地域に自生し、強い耐塩性を持つ植物。日本では秋に赤く色付く様子から、別名「サンゴ(珊瑚)草」とも呼ばれる。

カルス

植物の形をとらない細胞の集合体のこと。カルス(培養細胞)を用いることで、細胞レベルでの耐塩性を調べることができる。

カルス誘導

植物組織の一部を切り取って培養することで未分化な細胞塊であるカルスを人工的に作り出す技術のこと。植物バイオテクノロジーの基礎となる重要な技術として、様々な研究や育種に活用されている。形成されたカルスは、培養を行うことで増殖や維持が可能となり、長期的な実験材料として利用できる。

植物ホルモン

植物自らが作り出して分泌し、微量で作用する物質のこと。生命活動を維持するために欠かせない物質で、植物の成長段階をコントロールしている。リンゴを色付けたり甘くしたりするエチレンガスをはじめ、オーキシンやジベレリンなどさまざまな種類がある。

地道なトライアンドエラーを繰り返し導き出す考察

アッケシソウの細胞を培養し耐塩性のメカニズムを研究する

小原さんは研究で、「そもそもアッケシソウは本当に塩に強いのか」という問いを出発点とした。「もし本当に塩に強いとすれば、成長のどこの過程で耐塩性を発揮するのか。もしくは、成長を始める前の細胞の段階から強いのか、そういったことを調べるために、発芽時と細胞の成長時に分けて研究することにしました」言葉で聞くと簡単そうに聞こえるが、その過程はひたすらにトライアンドエラーの繰り返し、膨大な時間と根気を要するものだった。

まず、アッケシソウが他の植物と比べて本当に高い耐塩性を持つのか、同じヒユ科の作物であるホウレンソウの発芽時と、アッケシソウの発芽時の耐塩性を比較した。NaCl(塩化ナトリウム)濃度が0M〜1.0M〈M/(mol/L)=モル濃度:溶液1リットル中に溶けている溶質の物質量(モル)を表す〉と、5種類の塩濃度で、それぞれの発芽率を観察。播種(種をまくこと)から14〜25日後までを確認していった。

この耐塩性試験の結果、ホウレン草は0.1Mではっきりと発芽が抑制されたのに対し、アッケシソウは高い耐塩性を持つことを確認。塩濃度を変えた実験では、アッケシソウは発芽時に塩濃度が高くても、発芽率が100%に到達することが確認された。NaCl濃度が高くなると発芽速度は低下するが、0.5 Mまでの濃度では大きな影響を受けなかったそうだ。

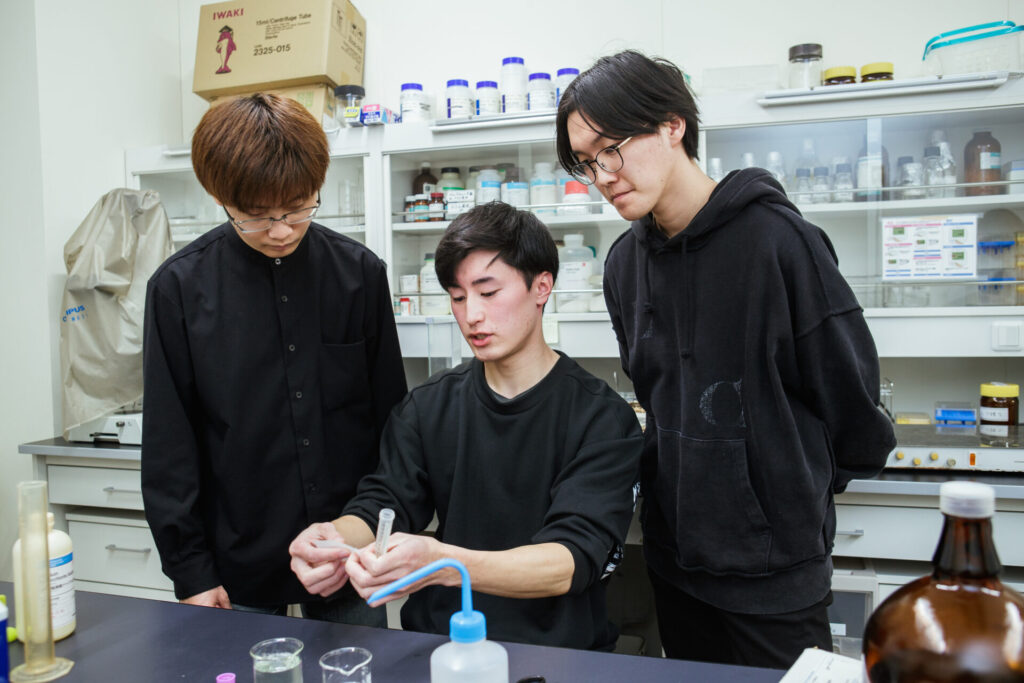

特に大変だったのは、カルス(培養細胞)の耐塩性試験を行うためのカルス誘導とその培養。これはつまり、実験に使う材料(=アッケシソウの細胞)を安定的に確保するために必要なことなのだ。

カルスを形成するためには、特定の植物ホルモンの組み合わせと濃度を解明する必要がある。ホルモンの働きにより、植物の細胞が分裂を開始し、カルスが形成されるからだ。そこで海外の研究者が発表したアッケシソウのカルス誘導条件を参考に培養をしたが、全滅。小原さんの先輩に当たる学生も試みていたが、いくつかの文献を参考に同じ条件でやっても上手くいかなかったそうだ。実は、見た目は同じアッケシソウでも、北海道のものと瀬戸内のものは遺伝的に異なるグループに属するということが判明している。つまり、ホルモンの種類や量もアッケシソウの産地によって異なる可能性があるため過去の文献が参考にならず、ホルモンの濃度や組み合わせを細かく変えて投入するという気の遠くなるような実験を繰り返さなければならなかった。小原さんは、諦めずトライアンドエラーを繰り返した結果、ついにカルスの培養に成功。4月から猪口研究室で同研究に着手してから半年あまり、このとき季節はすでに秋になろうとしていた。

カルス誘導に成功した後は、これを増やす(カルス培養)ことが必要。カルスを安定して増殖させるためには、ホルモンの濃度を調整し、最適な条件を見つけなければならない。地道な作業が実を結び、ここでようやくカルスの増殖能力を維持できることが確認された。

次のステップは、培養したカルス(培養細胞)に耐塩性があるかという確認。先ほどの発芽時と同様、5種類の塩濃度で0〜4週間経過観察し、耐塩性試験を行っていった。非耐塩性植物であるタバコのカルスと比較したところ、アッケシソウのカルスの耐塩性はタバコと変わらないことがわかった。このことから、細胞自体には特別な耐塩性はなく、組織分化による細胞の形成によって耐塩性を獲得していることが考察される、という結論が導き出された。

もともとは耐塩性を持たないアッケシソウが、植物体になると高い耐塩性を獲得できる。それでは、どうやってアッケシソウは成長の中で耐塩性の高い状態を作り出しているのか。その新しい疑問と研究がここからスタートするというわけだ。

“興味”をとことん追求することが、新たな発見につながる

小原さんが猪口先生の研究室を選んだ理由は?

小原 優吾(以下 小原) 小・中学時代から理科が好きで、生物、特に微生物や動物に興味はあったので、生物化学科を選択しました。正直植物にはそれほど興味がなかったのですが、植物生理学の2つの研究室に振り分けをするというタイミングでどんな研究テーマにしようか考えているとき、アッケシソウ研究の説明を聞いて「面白そう」と思って。ちょうど先輩がやっていた研究もまだ途中だったので、それを引き継いでやっていこうと思い、猪口先生の研究室に決めました。

研究で大変だったことは?

小原 カルス誘導の際、植物体を無菌状態のクリーンベンチ内で切っていく作業は、今まで経験がなかったので大変でした。自分が動くことで発生するホコリや菌が入らないように体と目線を離したまま細かい作業を集中して継続しないといけないんです。空気が常に一定方向に流れているので、作業が終わった後にはドライアイになったり(笑)。作業は同じ条件でやらないといけないので、本腰を入れて一気に作業しようと思うと長時間になり、精神的にも体力的にも結構きつかったですね。

研究中、おもしろさを感じたのはいつ頃ですか。

小原 アッケシソウに触れ始めた最初の頃、発芽試験で発芽した瞬間ですね。植物って、植物体としてこんなふうに育っていくんだっていう、今までにない視点、発見が面白いなと思いました。

今回の研究で印象に残っている出来事は?また、得られたものとは。

小原 やっぱり時間をかけて培養してカルスができたときには、心の中で思わずガッツポーズでした(笑)。自分の研究結果としては、発芽試験とカルスの耐塩性試験という大きな2つの目的と、細胞自体には高い耐塩性はないが、細胞分化によって植物体ができることで高い耐塩性が獲得されているという結果が得られたことに大きな達成感がありました。自分の研究から一つの考察結果が得られたと思うので、ここから新たな研究が始まっていけばいいなと思っています。

自ら興味を持ち、自分のものとして取り組むこと

仮説・結果・考察の繰り返しで、問題解決能力を培う

今後は植物という分野に限らず、大学で学んだ理系の知識が生かせるような仕事に就きたい、と将来について話してくれた小原さん。その学びの課程を見守り指導してきた猪口先生は自身の教育方針と小原さんについて、こう語った。

「僕は基本的には放任主義です。もちろん自ら興味を持って聞きに来る学生には真摯に指導しますよ。一番大事なのは自主性です。自分で面白いと思って、自分のものとして取り組まないと、意味がない。卒業研究というのは、一生の間で一年間しかやらないものです。これがこの後の人生に直接役に立つことでなかったとしても、『言われたからやってます』では、やる意味はない。取り組む中で自分なりに面白さを見出して、次にやることを考え、そのためにはどういうことをやればいいかと計画をしながら進めることです。小原くんは、アッケシソウに興味を持って自主的に研究に取り組んだことで、発見につながりました。地道な試行錯誤を忍耐強く続け、現状を観察し、確認しながら仮説を立て、結果にたどり着いた。よく1年頑張ったと思います。身に着けた問題解決能力は、どんな職業についても生かせますよ」。と評価する。

今後、後輩が研究成果を受けて、カルスを増殖し、次の段階の実証実験に着手し、また新たな考察を導いてくれることを期待したい、と話す小原さん。シャーレの中で細胞を生かし増やす植物組織培養技術。その小さくて壮大な研究が、将来的に塩生植物のみならず、植物の生態系の秘密を解明し、新たな技術を生み出す種になるかもしれない。