日本は、国土面積の約7割が森林。これは先進国においてはフィンランドに次いでおり、世界有数の森林資源を保有する森林大国である。

このうち4割の森林は、戦後急速に増えた「人工林」というもので、これは単一樹種を植えて木資源を多く伐採するための、言わば商業目的の森林。その95%以上がスギやヒノキなどの針葉樹のみで形成されている。

近年問題になっているのが、国内林業の低迷や森林所有への関心が薄れたことなどを背景に、これらの人工林が適切な管理がなされていないという現状。災害不安や資源不活用の懸念など、公益的機能の低下を招いている状況だ。

この放置された森林を適切で自然な状態に戻していくための研究が岡山大学農学部土壌環境管理学の嶋教授の研究室で行われている。未だ仕組みが確立されていない放置人工林の保育整備に寄与するべく、「間伐計画とその手法」を導き出そうと挑むのが修士課程2回生の源河さん。調査用ドローンを自在に操り、複雑で膨大なデータを解析しながら、長年放置されていた課題に真っ向から取り組んでいる。

源河 史織

げんか しおり○ 2000年9月24日生まれ。神奈川県横浜市出身。

自然や環境学に興味を持ち、農学部への進学を決めた。大学4年間の学びの中で嶋教授の授業で

森林の現状と課題を知ったことがきっかけで研究室に。修士課程へ進学。

ハードな森歩きも易易とこなし、ドローン操作もお手の物。フィールドワークが楽しい毎日。

放置人工林を保育整備し、森林の自然生態系を本来の姿へ導く

そのために重要な間伐計画とその手法の確立を目指す

日本の国土の7割を占める森林は、人工林と天然林という2種類の森林から形成されており、このうち4割は人工林である。まず天然林とは、いろいろな樹種が交ざり、切り株からの萌芽や自然に 散布された種子によって森林の更新(再生)が自然の力によって行われる自然本来の機能を持つ森林のこと。対して人工林は、単一樹種を植えて木資源を多く伐採するための、言わば商業目的の森林。その95%以上がスギやヒノキなどの針葉樹のみで形成されている。人の手によって造られた森林は、自ら再生する力に乏しく、管理が必要なのだ。

この管理手法の確立に、日照時間と間伐計画という観点から挑むのが、岡山大学農学部 環境生態学コースで学ぶ源河史織さん。「土壌環境管理学」専攻の修士課程2回生だ。

「土壌環境管理学」の教授、嶋 一徹氏の専門はもともと林学だという。土壌環境管理という言葉から想像がつかないほど、その研究対象は幅広い。森林火災や大規模な伐採など、様々な人為的な撹乱を受けた生態系で、物質動態がどのように変化するか、そしてその要因はなにかを定量的に解明することで、自然生態系を早期に回復するための研究。また、環境緑化分野において、有機性廃棄物などの資源を有効再利用するための課題にも積極的に取り組んでいる。

人の手によって撹乱された森林を自然の状態に戻していくことを着地点とした、息の長い研究である。

放置人工林増加の原因は、林業経営がもたらした森林資源の価値変化にある。この課題を解決するために施行されたのが「森林経営管理法(森林経営管理制度)」であるが、無理な間伐実施や保育植林をしてしまうとコスト面はもちろん、目的達成のためには適していないことがこれまでの経験でわかっている。自然災害を防ぎ、森林の公益的機能を取り戻すためには本来の針葉樹と広葉樹が混在する「針広混交林(育成複層林)」へ誘導する方法が最適なのだ。

現状の人工林は、針葉樹が同じ樹齢で一斉に生えているため、陽の光が適切に届かず広葉樹はもちろん低層植物も育たない。光を山の土壌に適切に当てるためには適切な間伐が必要条件なのである。もちろん無闇矢鱈に伐採するのではなく斜面の状態や森林の育成状況などを把握した上で計画的に伐採しなければ意味はない。

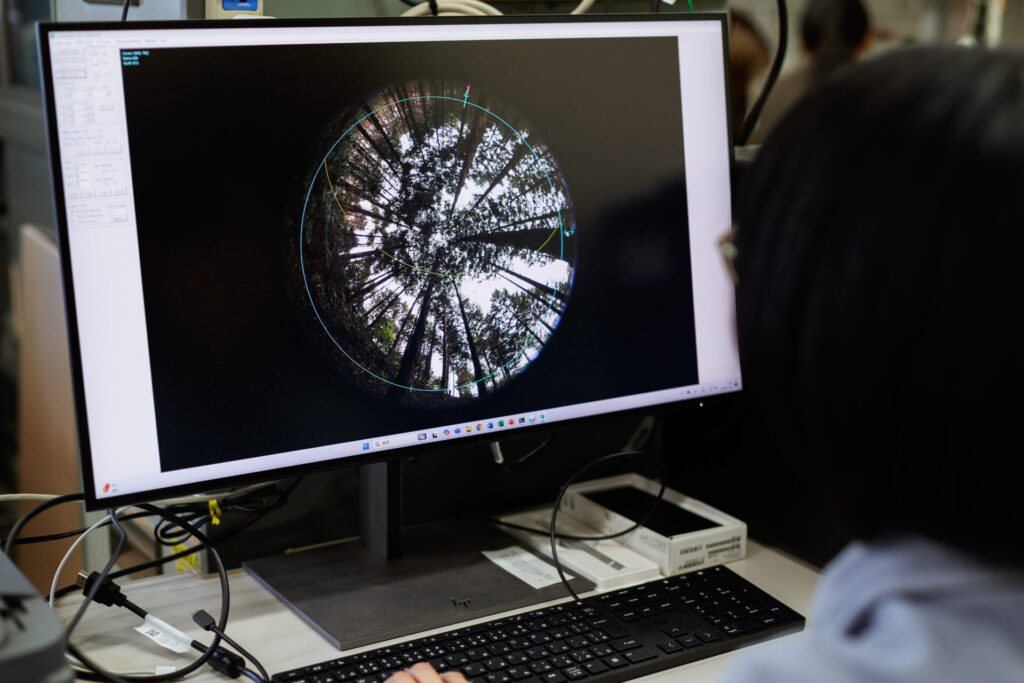

嶋研究室では、ドローンによる空撮画像と地上からの全天空写真を用いて、林床の光環境変化を予測。放置人工林を本来の育成複層林へ誘導するための最善手法として注目されている。

育成複層林

これまでの林業経営は、針葉樹を中心に植樹され、育成後伐採→植樹→伐採を一斉に繰り返してきたが、森林が持つ公益的機能(水源涵養など)の維持確保のためには広葉樹が入り混じった針広混交林が有効であると近年言われている。その針広混交林をつくるために、林野庁や地方自治体が取り組みを始めている。

例えば2019年に施行された森林経営管理制度では、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受託するという取り組みも行われている。

膨大なデータ解析を積み重ね、理想的な森林の未来をつくり出す

画期的プロジェクト

嶋研究室では、官民学一体プロジェクトのもと、岡山県の県北山間部で放置人工林の観測を実施。調査方法は画像解析と追跡調査の両輪で行われている。

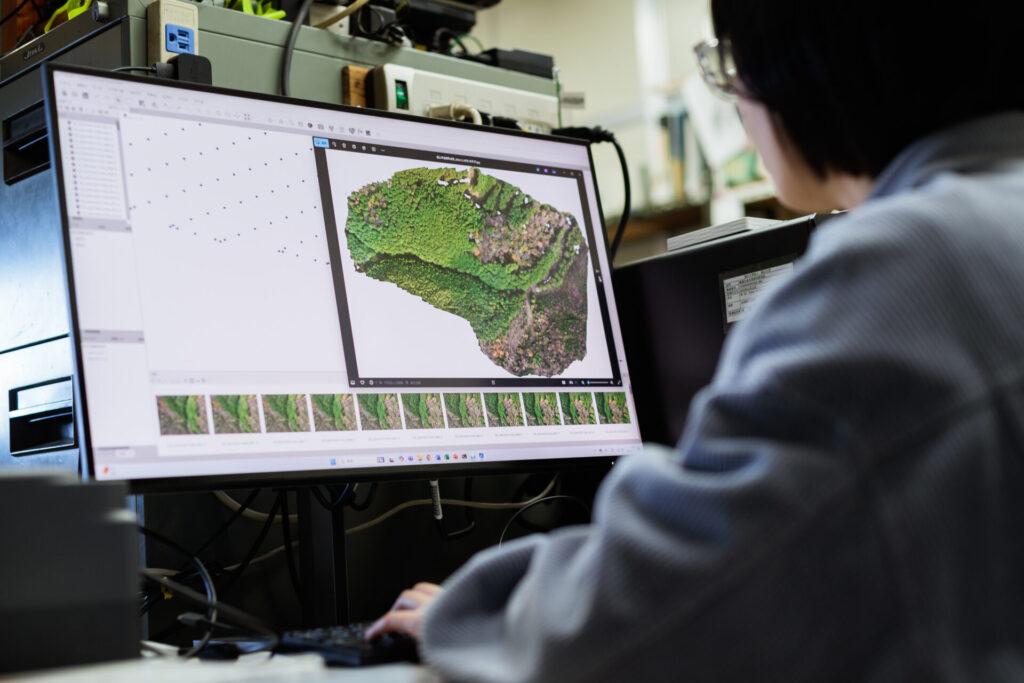

空から見た森林の状態をドローンで連続的に撮影、約200枚を合成してようやく1ヵ所の画像となる。こうして出来上がるのが「オルソモザイク」だ。また、林内を魚眼レンズでぐるりと撮影した「全天空画像」からは、林冠(樹木枝葉の連なり)から光環境を測定し、直射日光と散乱光の入射量を定量的に評価する。さらに木本類(もくほんるい:将来的に樹木に成長する)成長過程を追跡調査し、各個体に番号をつけながら経過観察を実施。これらの膨大なデータを複合的に解析し、どこの木をどのくらい伐ればいいか、間伐前後の光環境変化を数値化していく。その調査結果を、この研究を支援している〈おかやまの森整備公社〉に提出。様々な強度で間伐を実施することで育成複層林の生育環境をつくり出そうしている。

間伐の強度とは、伐採前の立木材積に対してどのくらい木を伐採するかという間伐率のこと。保安林制度や森林整備事業などに基づく間伐率は35%と定められており、中には例外も認められているが、本研究では基準を約35%に設定。このエリアは20%、あのエリアは50%など、エリアごとに間伐量を変えてトータルで約35%になるよう調整。さらに、間伐率の違いや間伐の回数、そして前出の光環境データによって、いくつかの事例を検証しながら試行錯誤を繰り返し、針葉樹ばかりだった森林にどのくらい広葉樹が入っているのか、生態系にどのような変化が起こるかなどを検証している。

今までの間伐は、いらないものを間引いて、残った木を大きくし商業的な価値を高めるという目的のものだった。

源河さんが研究するのは、自然を本来の姿に戻すため、間伐によって太陽光の当たり方を調整し、育成複層林に近づけるという目的のもの。光をどう当てるかというところに基づいた間伐計画、手法を確立しようとしている。

自然環境との対話でもあり研究結果が実を結ぶのは数年がかりとなる息の長い研究だ。嶋教授と源河さんも、「結果が出てくるのは10年、20年先」と口を揃える。調査から伐採に入るまでだけでも3年がかかり、結果が出るのは数十年後になるだろう。しかし、これまで放置され続けてきた社会課題がようやく解決できる糸口として、意義の高い研究であることは間違いない。

「面白そうだな」から始まった、自然環境に向き合う研究

源河さんが嶋先生の研究室を選んだ理由は?

源河 史織(以下 源河) 正直に言うと「面白そう」というのが最大の理由でした。もともと農学部には自然や環境について学びたいと考えて進学しています。岡山大学は実習に力を入れていて、全国的にも珍しい研究科目が多いんです。嶋先生は、例えば産業廃棄物処理の土壌改良で香川県豊島の土壌回復研究などもされていますが、もともとは林学が専門。森林伐採が環境に与える影響の講義が面白くて「やってみたい」と感じました。

環境問題に貢献したいという気持ちがあったのでしょうか?

源河 いいえ、そんな大きな志とかがあったのではなくて。ただ単純に「森に関われたらいいな」というシンプルな気持ちで選びました。そんな軽い気持ちで入った研究室ですが、携わるうちに将来林業の役に立てるかもしれないと感じられて、大きなやりがいを感じています。最初から明確なゴール地点を設定していたわけではありませんでしたが「林業と森の未来をつくりたい」と壮大な目標が自然と芽生えてきました。

源河さんが取り組まれているのは?

源河 ドローンで撮影した複数の画像を合成した「オルソモザイク」と地上から林内を撮影した「全天空画像」を組み合わせて、林地にどのくらいの光が入ってくるかがを測定します。光環境の測定値から間伐を計画的に実施した後に、林地に自然に入ってきた実子から生育した木本類の成長過程を追跡調査します。経過観察を行いながら、将来的に自然な育成複層林へ導いていくのが目的です。

研究に苦労はありますか?

源河 森でのフィールドワークが主になるので、暑さ寒さ、斜面の上り下りは過酷に感じることもあります。でも概ねフィールドワークは楽しくやっています。それから、自分の研究が実を結ぶまでに時間がかかるというのも、仕方ないことですが苦労といえば苦労かも。後輩たちが意志を受け継いでくれるように、今ある程度の成果を出したいなと気持ちは大きいです。公社がモデル林を作ろうとしていて、複数箇所で実証試験を実施しているので未来に続くプロジェクトだと期待しています。

現在の研究の成果、今後のビジョンは?

源河 今は修士論文を仕上げている真っ最中で、これまでの研究成果からの現段階での結果を必死でまとめています。まだ終わってないので、頑張っています!(笑)本当の結論が出るのは、もっと先のことなんです。長く試行錯誤とデータ収集を積み重ねて初めて結果が導き出せるもの。私はもう少しで卒業なので、今後は嶋先生に引き継いていただきます!

初めから大きな志があったわけではないですが、この研究が将来の林業や自然再生の役に立てたら嬉しいなと思います。

プロジェクトモデルの確立で、

日本の林業と森林の価値確立が期待できる

現状、国内の林業には多くの課題が山積している。高度成長期に進められた保育間伐によって森林大国になった日本の足元には、その森のごとく光が当たっていない。嶋研究室の研究対象になっている放置人工林だけでなく、間伐材放置問題やバイオマス発電など、実質的な解決には結びついておらず、表面上だけのCO2削減である事例も少なくない。

「経営」と「環境保護」の両輪を目指して──。これからの林業が向き合うべきは、これまでの考え方とはまったく違う方向になっていくのではないか。岡山県は日本一のヒノキ産出量を誇るが、価格高騰や輸入材の台頭、林業従事者の減少などを鑑みると、保育間伐サイクルから抜けるための施策が求められていることは想像に難くない。

森林の役割を本来に戻す。渇水や洪水を緩和する水源涵養や、山地災害の防止、二酸化炭素の吸収・貯蔵や騒音防止などの生活環境の保全、そして自然環境教育など保健文化の醸成。経営以外にも森林の可能性はまだまだ多くが残されている。

その可能性を守り、広げていくために、日々の学びや研究を積み重ねる人々がいるのだ。